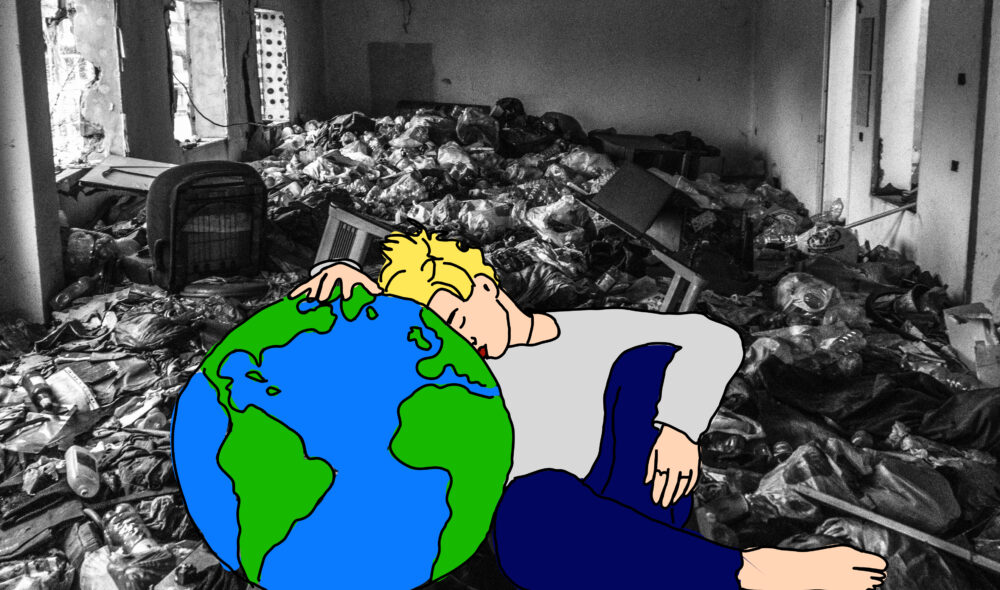

Von jeher sehen wir uns mit Herausforderungen im Leben konfrontiert, die in manchen Momenten nicht bewältigbar erscheinen. Dann sprechen wir von einer psychischen Belastung. Eine dauerhafte Belastung kann zu einer Erkrankung führen, die einer Behandlung bedarf. Anders als früher haben wir nun ein Vokabular für die vermeintlich unsichtbaren Dinge entwickelt, die uns auf dem Herzen liegen, die Kehle zuschnüren oder den Atem nehmen. Es ist ein Raum und eine Sprache entstanden, die den Diskurs wie niemals zuvor öffnet.

Wir brauchen deine Zustimmung

BAM! verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern. Deine Zustimmung kannst du jederzeit widerrufen. Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Möchtest du den Verwendungszweck der Cookie-Technologie akzeptieren?

Cookie-Einstellungen

Hier kannst du die Einstellungen zu einzelnen Cookies oder Kategorien, die auf dieser Website verwendet werden, anpassen. Details zu den einzelnen Cookies findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Alle auswählen

Betriebsbedingt notwendige Cookies

Statistik-Cookiesv

Marketing- und Personalisierungs-Cookiesv